Et si votre organisation n’était pas conçue pour survivre à la prochaine crise?

- Knowledge @ Alides

- 27 juin 2025

- 7 min de lecture

Ces dernières semaines, plusieurs institutions publiques marocaines ont été la cible de cyberattaques coordonnées, avec à la clé la divulgation de données sensibles. Dans un contexte régional déjà sous tension, cet épisode rappelle que les entreprises et les administrations évoluent désormais dans un espace où l’attaque peut surgir de partout — et souvent là où l’on regarde le moins. Peu d’organisations sont préparées à affronter une mise en lumière aussi brutale de leurs failles internes, qu’elles soient structurelles, culturelles ou politiques.

Nous avons appris à réagir. À contourner les ports asiatiques quand les containers s’accumulaient, à gérer la pénurie de semi-conducteurs par des arbitrages douloureux, à chercher dans l’urgence des substituts aux terres rares lorsque Pékin en a suspendu l’exportation. Crise après crise, les chaînes d’approvisionnement ont vacillé, révélant des dépendances que l’on croyait maîtrisées.

Mais à mesure que ces tensions se répètent, une autre réalité s’impose : ce ne sont pas seulement les événements extérieurs qui fragilisent les entreprises, mais leur propre capacité – ou incapacité – à absorber l’imprévu. Le problème n’est plus seulement logistique. Il est structurel.

La plupart des organisations ont été conçues pour un monde stable, ou du moins prévisible. Leurs architectures – fonctions, responsabilités, circuits de décision – ont été optimisées pour la performance en régime normal. Or, dans un environnement chaotique, l’efficacité devient une vulnérabilité.

Ce que révèlent les blocages d’hier – containers, puces, matières critiques – c’est un écart croissant entre l’ambition stratégique des dirigeants et la capacité effective de leurs organisations à réagir. Un écart que ni les organigrammes, ni les process, ni l’expérience ne suffisent à combler.

La question n’est donc plus de savoir comment anticiper la prochaine crise. Elle est de se demander si l’organisation est conçue pour y survivre.

Décryptage : pourquoi la plupart des organisations sont structurellement vulnérables

Des architectures héritées, fragiles face à l’inédit

Dans de nombreuses entreprises familiales et institutions publiques, la structure organisationnelle n’est pas simplement un outil de gestion : elle est l’expression d’une histoire, d’un équilibre politique, voire d’un pacte implicite entre générations, territoires ou tutelles. Cette stabilité peut être une force en temps normal. Mais face à l’imprévu, elle devient souvent un facteur d’inertie.

Optimisées pour la régularité, ces architectures reposent sur des répartitions de responsabilités claires, des circuits de validation formels, et un fort ancrage dans les loyautés historiques. Le problème, comme le montre McKinsey dans son analyse des operating models, c’est que ces organisations ont rarement été conçues pour faire circuler l’information transversalement, ni pour permettre des décisions rapides lorsque le cadre sort du connu.

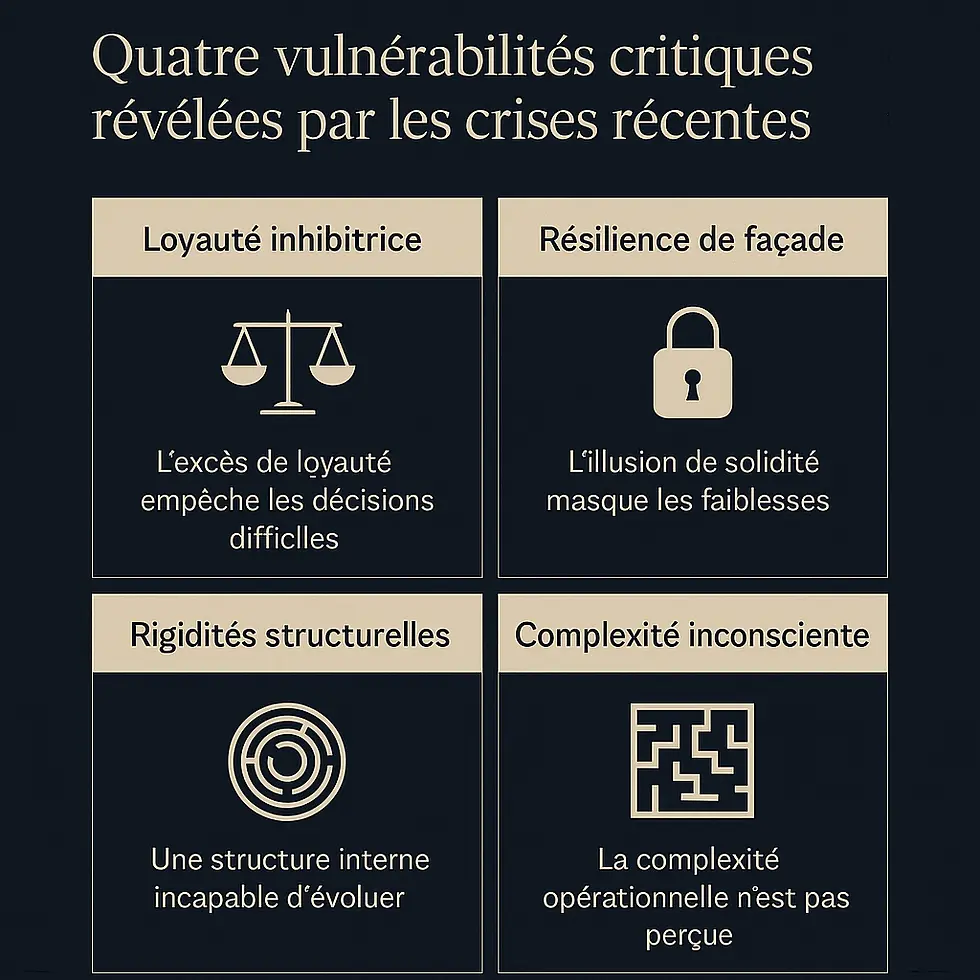

Quatre vulnérabilités structurelles à haut risque

1. Une loyauté interne forte… mais inhibitrice en temps de crise

Dans les groupes familiaux, la loyauté est souvent considérée comme une vertu cardinale — envers un nom, un fondateur, un territoire, un cercle restreint de confiance. Cette fidélité structure les nominations, les arbitrages, les priorités. Mais lorsqu’elle empêche de remettre en cause un allié historique devenu inopérant, elle devient une faiblesse. De même, dans certaines entreprises publiques, l’attachement à la continuité statutaire prévaut sur l’urgence de l’adaptation.

2. Des fournisseurs qui arbitrent sans prévenir

Pendant la crise mondiale des containers, plusieurs compagnies maritimes ont sciemment annulé des commandes — quitte à payer les pénalités contractuelles — pour revendre leurs capacités à meilleur prix sur d’autres marchés. Ce type de comportement révèle une asymétrie brutale : alors que les entreprises cherchent à entretenir des partenariats stables, leurs fournisseurs, eux, peuvent arbitrer froidement en fonction de l’intérêt immédiat. Les liens historiques ne protègent plus : seuls comptent la vitesse de réaction et la qualité réelle de la relation.

3. Une dépendance au cadre normatif

Dans les entreprises publiques ou parapubliques, l’action est encadrée par des règles, des circuits et des responsabilités parfois rigides. Or, en situation extrême — cyberattaque, rupture logistique, crise politique —, ces dispositifs ralentissent l’action. Décider hors cadre devient presque subversif. Il ne s’agit pas ici de dysfonctionnement, mais d’une rationalité qui ne reconnaît pas l’exception. Le système est conçu pour protéger la conformité, non pour permettre l’initiative.

4. Une gouvernance incapable d’aligner sous tension

Lorsque survient une crise, le pouvoir se déplace : il n’est plus dans les statuts, mais dans la capacité à fédérer. Or dans bien des groupes, l’autorité réelle est diffuse — partagée entre dirigeants formels, héritiers influents, relais politiques, ou figures historiques. En temps calme, ces équilibres tiennent. Mais sous pression, ils rendent toute ligne d’action cohérente difficile à imposer. Comme le note le Journal of East European Management Studies, ces gouvernances fragmentées révèlent leur impuissance précisément quand elles sont le plus sollicitées.

Réorganiser n’est pas transformer

Face à ces tensions, beaucoup d’organisations se tournent vers la réorganisation : fusion de directions, création de cellules de crise, ajustement des périmètres. Mais ces gestes relèvent souvent du cosmétique.

La structure formelle — l’organigramme — n’est qu’un levier parmi douze dans le modèle opératoire complet. Et souvent, le moins révélateur. Très peu de COMEX savent décrire, en profondeur, comment leur organisation fonctionne vraiment : qui influence quoi, où se créent les arbitrages, comment l’information circule, où se concentrent les blocages. Dans les groupes familiaux comme dans les structures publiques, l’organisation réelle est souvent implicite, informelle, incarnée. Et c’est cette part souterraine qui devient critique en temps de crise.

Réorganiser, c’est déplacer des formes visibles ; transformer, c’est toucher à ce qui structure réellement le pouvoir, l’information, et l’engagement.

Ces vulnérabilités ne sont donc pas de simples anomalies techniques. Elles sont le reflet de styles de gouvernance, de fidélités institutionnelles, de modèles relationnels… qui, en l’absence de remise en question, deviennent inadaptés à l’époque. Et seuls des dirigeants capables de lire — et de modifier — ces structures profondes peuvent préparer leur organisation au prochain choc.

Implications : pour survivre, les COMEX doivent changer de paradigme

Penser la résilience non comme une capacité défensive, mais comme un design de pouvoir dynamique

Dans les groupes familiaux comme dans les entreprises publiques, la résilience est souvent traitée comme un volet périphérique — un plan de continuité, une cellule de crise, une fonction dédiée. Mais ce modèle suppose que la structure tienne d’elle-même, sauf exception. Or les crises récentes ont démontré que l’exception devient la norme.

La résilience doit désormais être pensée comme un design stratégique, un agencement dynamique de responsabilités, de circuits, de marges de manœuvre. Cela implique de mobiliser :

Des redondances assumées (fournisseurs alternatifs, talents hybrides),

Des arbitrages clairs, formalisés à l’avance,

Des relations fournisseurs fondées sur la co-résilience et non sur le seul coût marginal.

Dans un groupe familial marocain récemment confronté à un blocus logistique, la continuité a tenu non grâce au contrat, mais grâce à une relation humaine construite sur vingt ans, avec un fournisseur capable de réallouer sa capacité sans clause, mais avec confiance.

Ces systèmes tiennent non par les organigrammes, mais par la qualité des routines implicites, la vitesse des décisions locales, et l’acceptation de circuits courts — parfois hors protocole, mais pleinement alignés. Là où la loyauté bloque l’ajustement, seule une gouvernance dynamique permet de redéployer sans trahir.

La résilience n’est plus un supplément d’âme : c’est une forme d’autorité.

Évaluer non plus seulement les compétences, mais l’empreinte de fonctionnement des dirigeants

La question n’est plus seulement : “Ce dirigeant est-il compétent ?” Mais : “Quelle est la dynamique collective qu’il génère autour de lui ?”

Chez Alides, nous observons une transformation nette des critères d’évaluation. Là où hier, l’expérience sectorielle ou la maîtrise d’un périmètre suffisait, nous analysons désormais :

La clarté dans l’arbitrage,

La vitesse d’alignement sous contrainte,

La capacité à créer de l’engagement durable,

Et surtout, la manière dont le dirigeant modifie les équilibres réels de l’organisation.

Ce que l’on cherche aujourd’hui, ce n’est pas le héros solitaire, mais l’architecte invisible d’une structure capable d’absorber l’instabilité. Ce type de profil ne se révèle ni par le CV, ni par l’entretien, mais par une lecture fine de ses décisions passées, des zones d’influence qu’il active, et des tensions qu’il parvient à contenir sans les étouffer.

Ce que l’on évalue désormais, ce n’est pas le parcours : c’est l’empreinte organisationnelle.

Redéfinir la chaîne d’autorité et de légitimité

Dans les organisations où l’autorité est fragmentée — entre générations, entre actionnaires, entre tutelles —, le pouvoir réel ne repose plus sur les titres. Il repose sur la capacité à fédérer malgré l’ambiguïté. Ce pouvoir-là ne s’octroie pas, il se construit : dans la confiance, dans la constance des signaux, dans la clarté des arbitrages.

Les fonctions historiquement périphériques (juridique, achats stratégiques, cybersécurité, compliance) deviennent centrales. Non parce qu’elles dirigent, mais parce qu’elles sont les premières à voir venir, à poser des questions de structure, à détecter l’effondrement potentiel d’un lien de dépendance ou d’un pilier réglementaire.

Dès lors, le COMEX ne peut plus être un exécutif centré sur le reporting. Il devient une mécanique de cohérence, une matrice d’interdépendances où les décisions se synchronisent sans centralisation excessive.

Un board exigeant ne suit plus seulement une stratégie. Il interroge la capacité du COMEX à fonctionner sans plan, sans schéma, et sous pression.

Le COMEX de demain n’est pas un centre de pouvoir. C’est un système nerveux.

Commentaires